锂离子电池技术

-

深入分析 – 正极电解质选择与方案

版本:2024-06-17,针对付费用户

-

简介

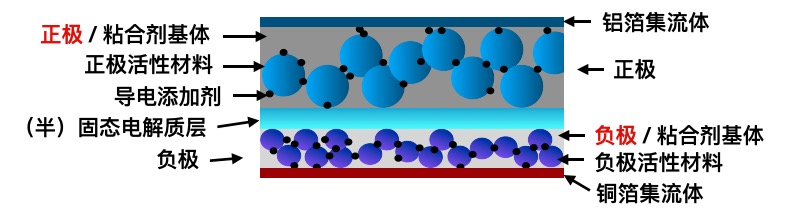

全固态和半固态电解质电池设计的主要优势之一是可以区分能够迁移到正负极界面的电解质,从而可以分别定义负极电解质(负极附近的电解质)和正极电解质(正极附近的电解质,图C-1)。

图C-1:从"正极电解质"区域到"负极电解质"区域液体的传输被固态或半固态电解质层阻止或大大减缓的电池

正极电解质和负极电解质之间这种区分的最重要含义是,与必须同时在负极和正极保持稳定或形成稳定SEI层的完全液态电解质相比,负极电解质和正极电解质组分无需同时在低电位(0 V 相对于Li+/Li)和高电位(≥4 V 相对于Li+/Li)下保持稳定。

由于在负极稳定性不足而迄今未在商业电池中广泛使用的潜在电解质组分,因此有机会在未来的商业正极电解质中获得重要地位。

防止电极之间的寄生穿梭(例如由泄漏的过渡金属离子引起)是全固态和半固态电池的一个主要优势,它消除了倾向于减缓向两个电极中更高能量/功率和更低成本活性材料转移的电池老化和失效机制。

对于半固态或部分多孔固态电解质层,需要检查正极电解质和负极电解质组分的迁移速率,并需要充分减缓,以避免导致降低寿命或安全性的寄生反应。

-

以下部分包含在完整版本中。

-

全固态 对比 半固态 对比 液态正极电解质和负极电解质 - 总体考虑

-

为何不应过早放弃液态正极电解质

-

过渡金属在正极电解质中的溶解是否是一个问题?

-

全固态和半固态正极电解质的论据

-

总结 – 正极电解质组分选择与权衡

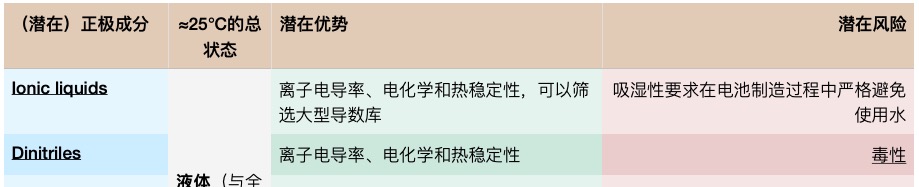

表C-1(完整版:21条):正极电解质组分选择权衡(左栏黑色列出:根据专利申请明确识别为已用作正极电解质组分的成分,左栏灰色列出:根据专利申请用作电解质组分,在本章编写期间未在专利文献中发现明确用作正极电解质组分)

-

当前技术水平的评估

-

未充分探索的材料和化学品

-

文件大小:4 189 字,4 个数字,1 个表格

|