-

锂离子电池 – 电解质 – 固体和凝胶

-

涂覆活性材料、正极和电池

申请人:

松下 /

WO 2025115822 A1

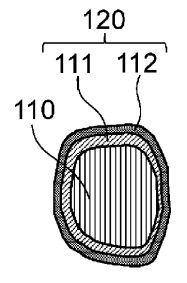

开发了一种涂覆活性材料,其包括正极活性材料和双层涂覆系统(见下图)。

第一种固态电解质的组成Li2.7Ti0.3Al0.7F6是通过行星式球磨机(500 rpm,12小时)对LiF、TiF4和AlF3前驱体(摩尔比2.7:0.3:0.7)进行球磨制备的。第二种固态电解质的组成是Li2.5Zr0.5Y0.5Cl6,通过在类似条件下合成LiCl、ZrCl4和YCl3前驱体(摩尔比为2.5:0.5:0.5)制备而成。

第一层通过压缩剪切处理(6000 rpm,50 分钟)形成,其中 NMC 与第一固态电解质的质量比为 100 : 3。随后在相同处理条件下,以 100 : 0.5 的质量比涂覆第二层。

正极采用涂覆活性材料组装纽扣电池,涂覆活性材料与Li2.5Zr0.5Y0.5Cl6及碳纳米纤维(力森诺科)的质量比为64:34:2。与单层涂覆材料相比,该电池初始放电容量提升5.5%,展现出更优性能。在-40°C下的脉冲放电电压显著提升,优化后的双层系统分别达到2.057 V(0.5 s)和1.979 V(1 s),而对比的单层系统分别为1.942 V和1.897 V。

双层涂层结构使活性材料与固态电解质之间的界面电阻降低,同时保持出色的离子导电性。第一层有效防止电解质分解,而第二层促进了电极-电解质界面处的离子传输。

100: 涂覆活性材料

110: 正极活性材料

111: 第一层

112: 第二层

120: 涂覆层

令人意外的是,双层涂覆NMC活性材料的外层与正极中存在的块状正极材料(Li2.5Zr0.5Y0.5Cl6)完全相同。

这种方法可能允许保护并维持内层Li2.7Ti0.3Al0.7F6的均匀性。这很有道理,因为虽然内层可能对电解质分解具有良好的保护作用,但其离子电导率远低于外层Li2.5Zr0.5Y0.5Cl6。

如果活性材料的外层涂层与正极电解质相同,那么结合卤化物通常具有的良好机械变形特性,实现低界面电阻的机会自然更有利。

-

高级版本包括另外两项专利讨论,以及包含 50-100 个商业相关的最新专利族的 Excel 列表。

-

锂离子电池 - 负极(不包括锂金属电极)

-

硅基复合材料颗粒被涂覆了一层含硼酸化合物的人工SEI(固态电解质界面)薄膜。多孔碳通过蔗糖碳化(800°C,2小时,氮气气氛)制备,随后进行氢氧化钾活化(质量比1:2,800°C,2小时)。

硅碳复合材料通过化学气相沉积(CVD)使用单硅烷气体制备。多孔碳经加热(600°C,氮气气氛)后,暴露于SiH4/N2气体混合物(体积比20% SiH4,600°C,30小时),导致纳米硅颗粒分散于碳基体孔隙及表面。

2-氟苯基硼酸溶解于乙醇中,制备成1质量%浓度的溶液。硅碳复合材料被加入到硼酸溶液中,混合均匀,然后干燥(70°C)并热处理(150°C,4小时,氮气气氛,3°C/min升温速率)。所得材料表面涂覆有2-氟苯基硼酸(2质量%,2-10 nm)。

涂覆的硅基复合材料表现出BET比表面积为1.53 m2/g。

在半电池中,该材料表现出可逆容量为1,830 mAh/g,首次循环效率为93.1%,经过100次循环(1 C充放电)后容量保持率为98.7%,相比之下,未涂覆的硅碳材料分别为1,825 mAh/g,92.1%和94.8%。

采用NCM811正极的整电池测试显示,该材料在高温储能性能方面有所提升,60°C下14天后的容量保持率为87.4%,而未涂覆材料为81.7%。含氟元素的硼酸化合物提升了SEI膜的稳定性和离子导电性。

本研究表明,2-氟苯基硼酸作为硅碳复合材料的涂层材料具有良好适用性,可改善电化学性能。涂层工艺的成本效益型放大应具有可行性。

-

高级版本包括另外两项专利讨论,以及包含 50-100 个商业相关的最新专利族的 Excel 列表。

-

锂离子电池 - 正极

-

通过共沉淀法合成了一种基于锂锰氧化物的正极活性材料,沉淀剂为NaOH和NH4OH(pH 9.0,60°C,24小时),沉淀比为NiSO4·6H2O与MnSO4·H2O的摩尔比为40:60。合成过程在氮气/空气气氛(体积比9:1)下进行,获得Ni0.4Mn0.6(OH)2前驱体颗粒(D50: 12.0 μm)。

前驱体经历了两步热处理:首先在空气中于550°C下处理5小时,随后与LiOH(Li与其他金属的摩尔比为1.25)混合,并在O2气氛下于900°C下加热8小时。所得氧化物以固溶体形式呈现C2/m和R-3m空间群。

扫描电子显微镜(SEM)分析显示,次级颗粒由具有定向结构的初级颗粒组成(专利中未标识图号)。初级颗粒沿长轴方向从中心向表面排列,呈现细长形态,平均尺寸为250 nm(长轴)和105 nm(短轴)。

该材料的BET比表面积为1.7 m2/g。在半电池中,该材料的放电容量为230.5 mAh/g,首次充电库仑效率为88.8%(0.1 C倍率,2.0-4.6 V vs. Li+/Li)。倍率性能测试显示,2.0 C倍率下的容量保持率为81.0%,相比0.1 C倍率。

一种无定向结构的对比材料表现出显著较差的性能(放电容量为116.7 mAh/g,倍率性能为15.4%),证实了定向初级颗粒结构可提升锂离子传输动力学。

本研究展示了一种具有有利初级颗粒取向(从中心到表面的取向)的"过锂化"Ni-Mn活性材料,其展现出令人鼓舞的电化学性能。

-

高级版本包括另外两项专利讨论,以及包含 50-100 个商业相关的最新专利族的 Excel 列表。

-

质子交换膜燃料电池、固态氧化物燃料电池、磷酸燃料电池、阴离子交换膜燃料电池 - 电化学活性材料

-

通过原位交联(室温至100°C)将不含氟的聚丙烯酸酯(含C4-C35烷基侧链)应用于聚合物电解质燃料电池的碳纤维气体扩散层(GDL)。

该聚丙烯酸酯聚合物含有功能基团X(羟基、羧基、氨基),通过双功能异氰酸酯交联剂与功能基团Y(异氰酸酯、羧基、氨基)发生交联。额外的功能基团Z(异氰酸酯基团)在疏水涂层与GDL的碳纤维之间形成共价键。

碳纤维通过等离子体处理预处理以增强表面活性。聚合物以含有机共溶剂和表面活性剂的水性分散液形式通过浸渍技术涂覆,随后在80°C下干燥。

所得疏水涂层展现出约120°的接触角,且前进角与后退角之间的接触角滞后极小,使水滴能有效从GDL表面滚落。

该工艺省去了高温PTFE烧结(>300°C)步骤,可实现微孔层与催化剂层在单一步骤中同步涂覆,有望提升电导率和质量传输效率。

未披露电化学性能数据。

该研究表明,无需使用氟化聚偏二氟乙烯(PVDF)/聚四氟乙烯(PTFE)聚合物即可获得优异的GDL性能。

-

高级版本包括另外两项专利讨论,以及包含 50-100 个商业相关的最新专利族的 Excel 列表。

-

其他类别的三周专利列表 (付费用户可使用 Excel 文件)

-

- 锂金属电池(不包括锂硫、锂空气): XLSX

-

- 锂离子电池 - 电解液 - 液体: XLSX

-

- 锂离子电池 - 隔膜: XLSX

-

- 锂硫电池: XLSX

-

- 钠离子电池: XLSX

-

先前的专利更新

-

2025-06-10

-

2025-05-20

-

2025-04-29

-

2025-04-08

-

2025-03-18

|