-

锂离子电池 – 电解质 – 固体和凝胶

-

通过聚合单离子导电单体与交联剂,随后进行乙二醇碳酸酯(EC)浸渍,制备了复合聚合物电解质。该电解质包含由LiSTFSI(锂苯磺酰(三氟甲磺酰)亚胺)单体与PEGDA(聚乙二醇二丙烯酸酯)交联剂在Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12(LLZTO)无机颗粒存在下聚合得到的单离子导电聚合物。

单离子导电单体以乙腈溶剂(10 质量%)溶解,随后加入LLZTO颗粒(平均粒径:1 μm,磁搅拌,室温,18小时)。随后加入交联剂PEGDA(分子量Mn = 575 g/mol)(继续搅拌,室温,10分钟)。混合溶液涂覆于基底并加热(60°C,真空烘箱,18小时)进行交联聚合和溶剂去除,形成薄膜。

环状碳酸酯EC通过短暂加热(35-40°C烘箱)熔化,并浸渍到聚合物薄膜中。最终复合电解质的质量比为单离子导电单体:交联剂:无机颗粒:EC = 10:3:38:49。

该复合聚合物电解质在25°C下表现出8.3 × 10-4 S/cm的离子电导率。该离子电导率归因于EC与锂离子(≥5)的优化比例,这在保持机械完整性的同时,据称可提升锂离子迁移率。据称该电解质与锂金属负极具有良好的相容性,可抑制树枝状晶体形成并改善全固态电池应用中的循环寿命(未识别出定量数据)。

尽管除离子电导率外未发现其他定量性能数据,但该研究展示了LG能源解决方案如何评估半固态复合电解质——其在室温下组装时(低于EC熔点,≥34°C)可展现固态电解质的优势,即无需液态电解质填充步骤,且可实现双层或多层电解质架构(选择与正负极活性材料具有协同作用的正极电解质和负极电解质)。

尽管EC在运行过程中(如快速充电时)可能熔化,但其沸点为248°C,远高于例如EMC(乙基甲基碳酸酯,107°C),这使得其固有安全特性优于典型液体碳酸盐电解质基锂离子电池单元。

一个待解决的问题是,与其他液体组分(如二腈类化合物)相比,EC是否会产生更高的SEI膜形成。值得注意的是,液体组分的修改甚至可以在电池开发相对较晚的阶段进行,因为浸渍步骤发生在薄膜形成步骤之后。

-

高级版本包括另外两项专利讨论,以及包含 50-100 个商业相关的最新专利族的 Excel 列表。

-

锂离子电池 - 负极(不包括锂金属电极)

-

锂离子二次电池的负极材料及其制造方法

申请人:

POSCO HOLDINGS / POSCO FUTURE M /

WO 2025135670 A1

通过机械研磨硅原料(12小时)制备了硅纳米颗粒(D50:115 nm,53质量%)。添加了中央粒径为8 μm的片状石墨和碳纳米管,分别占18质量%和0.50质量%。碳纳米管的BET比表面积为645 m2/g,体积密度为0.057 g/cm3。

该混合物与石油沥青(固定碳含量:77.7%,β树脂值:28.1%)混合,并使用高速搅拌机分散。该混合物随后在0.64吨/平方厘米的压力下进行单轴压缩成型,形成压坯。

压坯在惰性气氛中于950°C下碳化4小时,随后通过喷射磨碎处理,获得D50粒径为10-15微米的颗粒。所得硅碳复合材料经密度泛函理论(DFT)孔隙分析确定,最小孔径大于10 nm且小于等于30 nm。

通过将复合材料与煤焦油混合(使用扭曲叶片混合器,混合30分钟),随后在惰性气氛下于1,000°C进行热处理,制备表面碳涂层。最终材料通过20 μm网目筛分。

为了进行电化学评估,负极通过将硅碳复合材料与商业球形天然石墨(质量比15:85)混合制备,以实现目标容量550 mAh/g。电极组成按质量比为活性材料:导电添加剂:CMC:SBR = 96.1:1:1.7:1.2,负载量约为7 mg/cm2,压实密度为1.35 g/cm3。

优化后的材料表现出BET比表面积为4.03 m2/g,放电容量为554 mAh/g,首循环效率为90.2%,经过50次循环(0.5 C充放电)后容量保持率为87.1%。

本研究展示了POSCO在硅碳复合材料制备过程中所采用材料的演进,同时在该产品开发路径中保留了单轴压缩成型工艺步骤,并以冶金级硅作为起始材料。

-

高级版本包括另外两项专利讨论,以及包含 50-100 个商业相关的最新专利族的 Excel 列表。

-

锂离子电池 - 正极

-

正极材料及其制造方法

申请人:

LG新能源 /

WO 2025150888 A1

正极活性材料以LiMn0.6Fe0.4PO4为基础橄榄石结构,通过掺入钛、钒和铌来改善颗粒尺寸控制和压制密度。该材料通过控制金属前驱体化合物的煅烧过程合成。

商业锂锰铁磷酸盐(LiMn0.6Fe0.4PO4)与二氧化钛(TiO2)、氨基亚钒酸铵(NH4VO3)和铌氧化物(Nb2O5)按特定摩尔比混合(0.01摩尔% Ti,0.01摩尔% V,和0.01摩尔%铌,相对于总金属含量,不包括锂)。

在与金属前驱体混合之前,基础LMFP材料经过预煅烧(700°C,1小时,氮气气氛)以去除水分并改善结晶度。预处理后的材料随后与金属前驱体化合物混合,并在相同条件下再次煅烧。

晶粒尺寸测得为89 nm,被认为是机械性能的优化晶粒尺寸。粒度分布分析显示D50为0.85 μm,D90/D10比值为7.2。

在9,000 kgf压力下测得的压实密度为2.41 g/cc,显著高于未掺杂的LMFP(2.28 g/cc)。

在半电池中,该材料初始放电容量为151.7 mAh/g,首循环效率为97.4%,经过50次循环后容量保持率为97.4%(0.5 C充放电)。

本研究表明,LG新能源采用多元素钛/钒/铌掺杂策略,以实现LMFP活性材料的均衡电化学性能。

-

高级版本包括另外两项专利讨论,以及包含 50-100 个商业相关的最新专利族的 Excel 列表。

-

质子交换膜燃料电池、固态氧化物燃料电池、磷酸燃料电池、阴离子交换膜燃料电池 - 电化学活性材料

-

采用多步混合活化方法对碳黑支撑体进行处理,以制备高比表面积的燃料电池催化剂支撑体。

高温高压旋转窑式反应器倾斜角度为10-30°,蒸汽和CO2入口位于底部以增强气体循环。碳黑(BET比表面积:130 m2/g,平均粒径:23 nm)通过真空吸入引入真空抽空的反应器。

反应器密封后注入氮气以去除氧气。随后在加热条件下(1,050°C,3小时,0.8巴压力)通过注入蒸汽和CO2对碳黑载体进行活化。反应器在计算量的蒸汽和CO2下保持饱和状态。

活化后,在保持温度(1,050°C,30分钟)的同时,在减压条件下去除产物气体。此气体去除步骤对于后续再活化过程中实现更深的孔道发育至关重要。

随后,碳载体在压力下(1,050°C,5小时,0.8巴)通过重新注入蒸汽和CO2进行再活化。该再活化步骤形成了细小的微孔并显著增加了比表面积。

所得催化剂载体展现出755 m2/g的BET比表面积。而采用延长活化但不进行气体去除的对比例仅为628 m2/g,这充分证明了气体去除步骤的至关重要性。透射电子显微镜(TEM)分析证实了高结晶度的保留,结晶度(Lc)为2.46 nm。

随后,采用氯化铂和单乙醇胺在乙二醇中于160°C沉积铂催化剂(40质量%负载量),并通过均质机和超声处理实现颗粒尺寸小于30 nm。

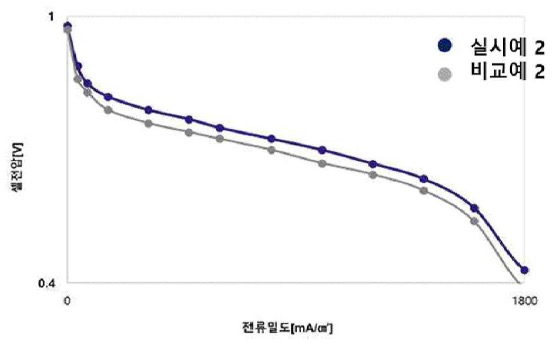

燃料电池性能测试显示,该催化剂在单电池性能方面优于传统碳载体制备的催化剂。在单电池测试(65°C,100%相对湿度,25 cm2活性面积)中,优化后的催化剂在整个电压范围内展现出增强的电流密度,如图所示(蓝色:实例,灰色:对比例)。

本研究表明,通过两步活化过程并去除中间气体,可获得具有改进孔结构和BET比表面积的碳载体材料,从而提升PEMFC性能。

-

高级版本包括另外两项专利讨论,以及包含 50-100 个商业相关的最新专利族的 Excel 列表。

-

其他类别的三周专利列表 (付费用户可使用 Excel 文件)

-

- 锂金属电池(不包括锂硫、锂空气): XLSX

-

- 锂空气电池: XLSX

-

- 锂离子电池 - 电解液 - 液体: XLSX

-

- 锂离子电池 - 隔膜: XLSX

-

- 锂硫电池: XLSX

-

- 钠离子电池: XLSX

-

先前的专利更新

-

2025-07-22

-

2025-07-01

-

2025-06-10

-

2025-05-20

-

2025-04-29

|